В этом году исполняется 120 лет Первой русской революции, ставшей прологом к революционным событиям и Гражданской войне 1917–1922 годов.

Спусковым крючком к началу революции стало «Кровавое воскресенье» – расстрел мирной рабочей демонстрации 9 (22) января 1905 года в Санкт-Петербурге. Дальнейшие события развернулись преимущественно на периферии и, конечно, не обошли стороной Ростов-на-Дону – промышленно развитый город, пролетарское население которого уже заявляло о себе входе ноябрьской стачки 1902 года. Узнав о событиях в Петербурге, ростовские рабочие и, прежде всего, их авангард в лице рабочих Главных мастерских Владикавказской железной дороги, отреагировали стачечной активностью.

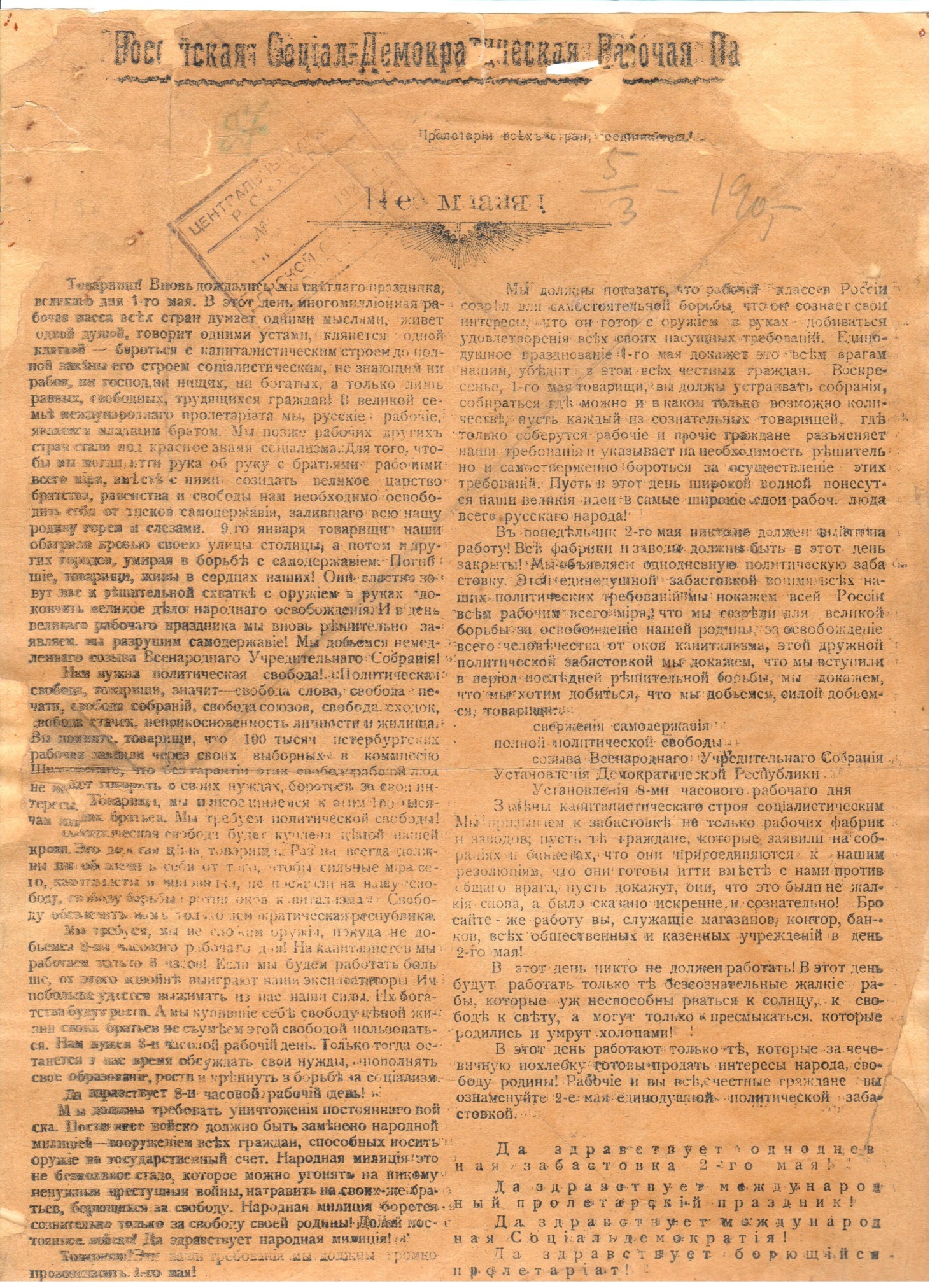

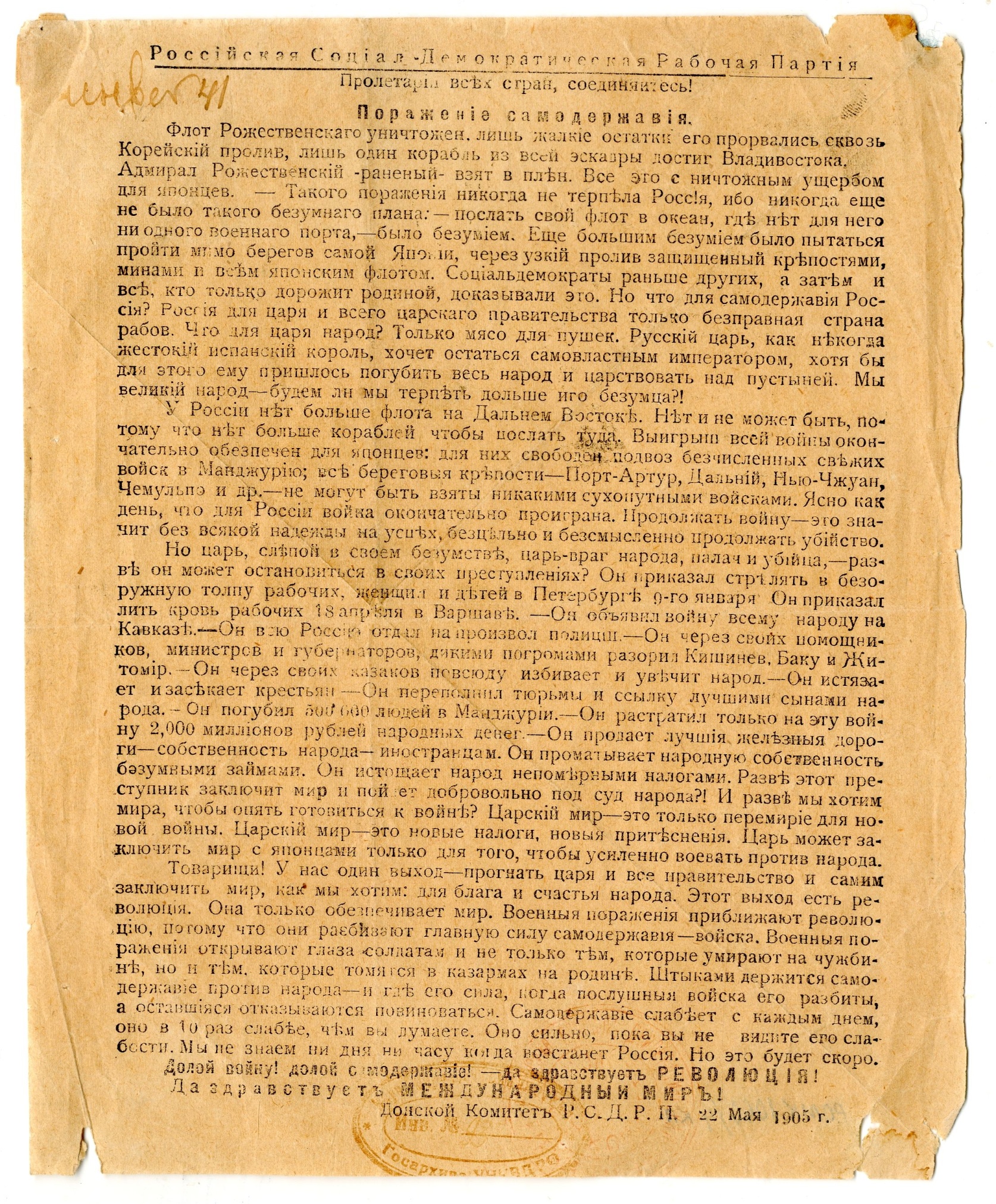

К тому времени Донской комитет РСДРП, образованный в 1898 году, стал влиятельной в пролетарской среде силой, прочно завоевав авторитет в ходе событий 1902 года. В фондах Ростовского областного музея краеведения сохранилось несколько листовок, выпущенных Донкомом в 1905 году. (1)(2)

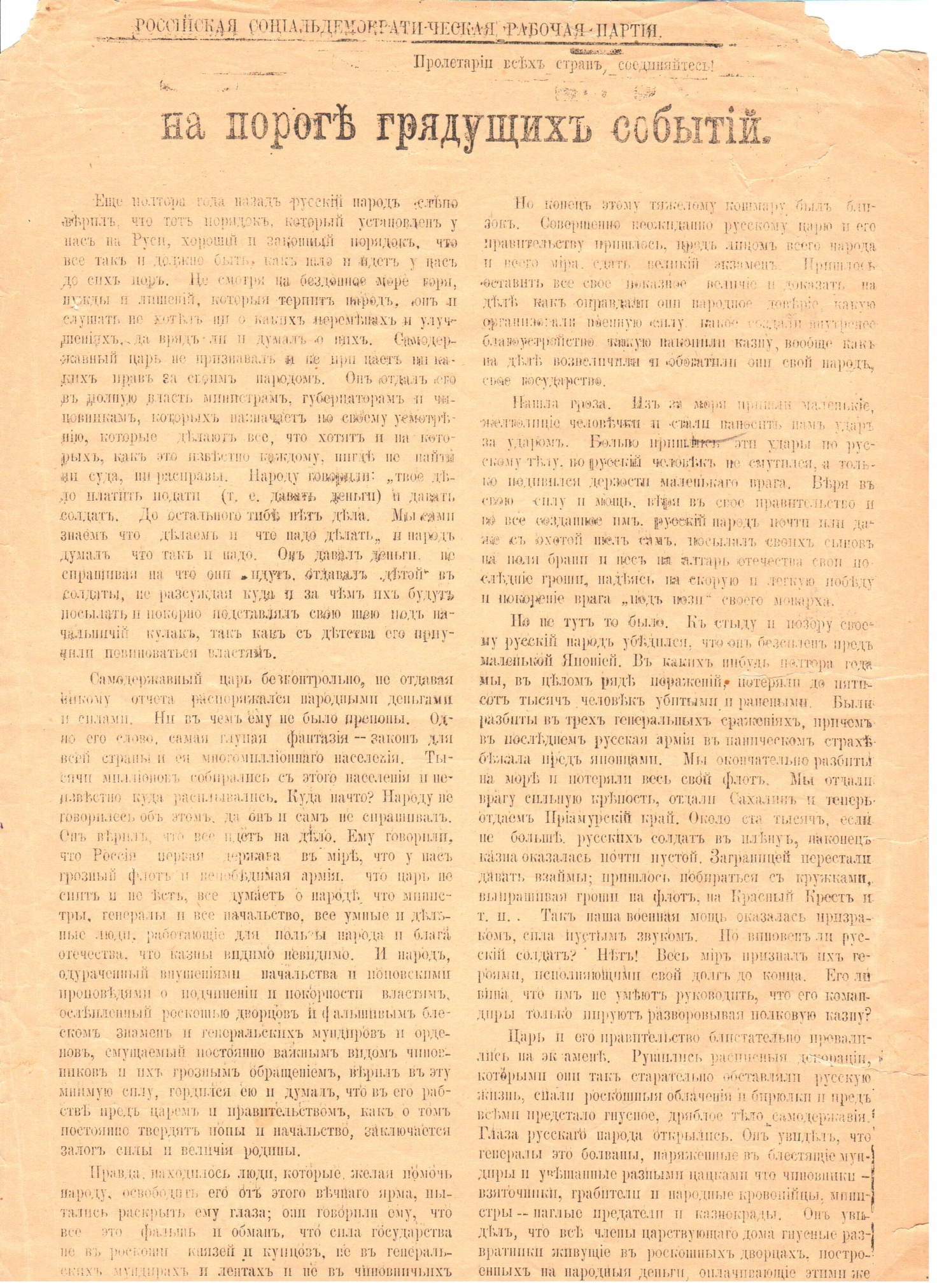

Среди сохранившихся листовок периода Первой русской революции есть и весьма загадочный экземпляр: Листовка «На пороге грядущих событий», август 1905 года. (3). Примечательно здесь то, что листовка, выпущенная от имени РСДРП, под девизом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», издана не Донским комитетом, а группой неких «Донцов» – «Донских казаков» в собственной типографии. При этом по своей сути листовка носит характер скорее национал-патриотический и общедемократический, нежели социал-демократический. Поэтому маловероятно, что РСДРП на самом деле имеет к ней отношение.

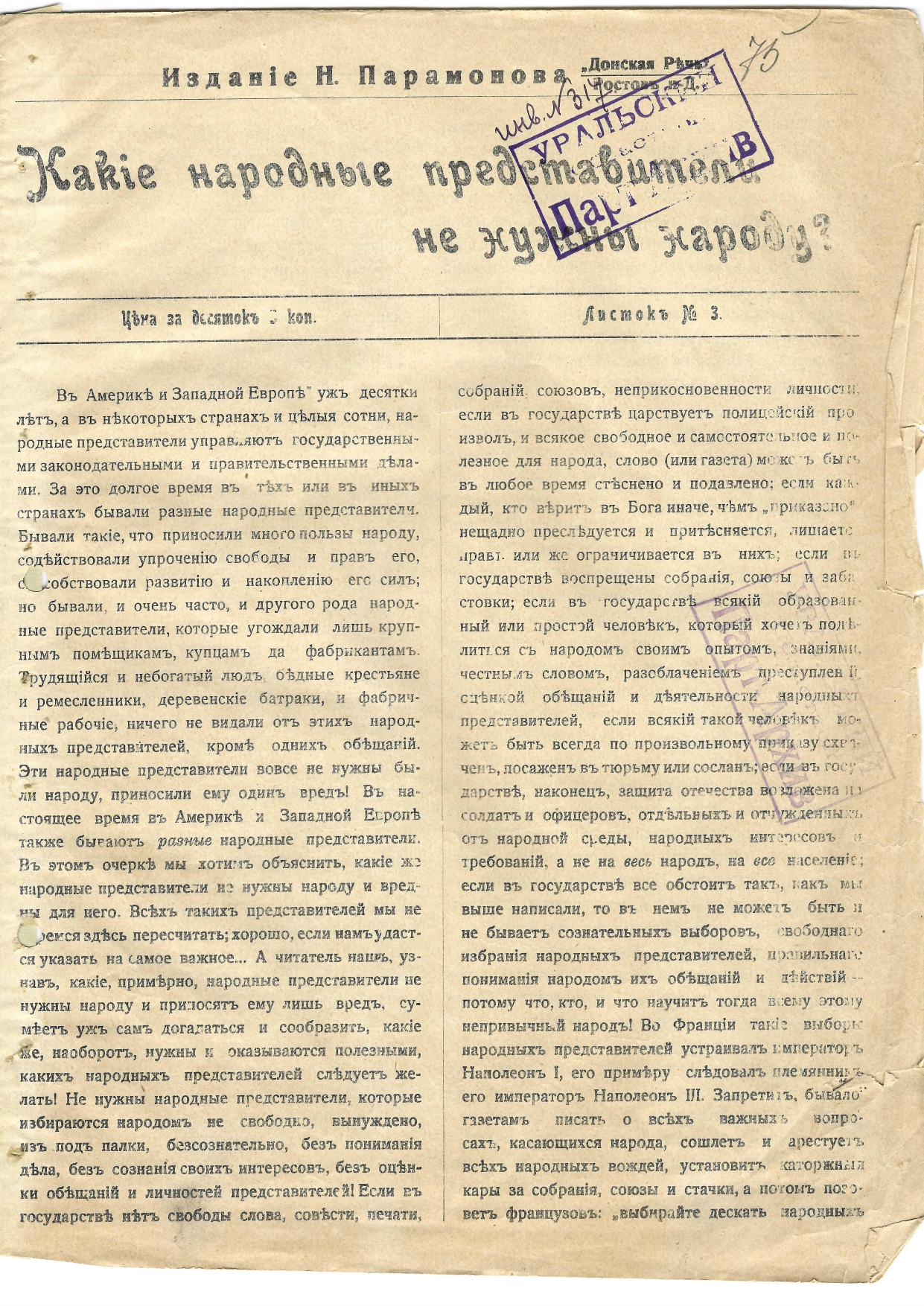

На фоне революционного подъёма оживились и умеренные – буржуазно-демократические (либеральные) силы, стремившиеся к избавлению от самодержавия, которое было слишком архаичным и мешало классу капиталистов в полной мере реализовать свои интересы. Видным представителем этого класса в Ростове-на-Дону был Николай Елпидифорович Парамонов, представитель купеческого рода. Совместно с отцом – Елпидифором Трофимовичем – Н.Е. Парамонов владел шахтами и мукомольными предприятиями.

Тогда, на рубеже XIX – XX вв., в том числе на момент Первой русской революции, Н.Е. Парамонов придерживался прогрессивных для своего времени взглядов, оказывал содействие революционному движению. Н.Е. Парамонов владел издательством «Донская речь», которое популяризировало демократические воззрения. В «Донской речи» могли работать и печататься члены РСДРП; например, С.И. Гусев, в дальнейшем – видный советский партийный деятель.

Не случайно, что на фоне общественного подъёма в 1905 году «Донская речь» приступила к изданию материалов, направленных на политическое просвещение широкого круга читателей. Помимо полемических статей в одноимённой газете, «Донская речь» печатала «листки» – четырёхстраничные листовки, представлявшие собой листы тонкой бумаги, сфальцованные пополам.

Четыре таких «листка» недавно пополнили наши фонды. «Какие народные представители не нужны народу?», автор – С. Я. Цейтлин. (Листок № 3); «Совещательное представительство», автор – В. Алексеев. (Листок № 6); «Что такое земский собор», автор – В. Алексеев. (Листок № 9); «Как в Пруссии народные представители избираются не народом, а дворянами-помещиками и богачами?», автор – С. Я. Цейтлин. (Листок № 13) (4). Настоящее время листовку «Какие народные представители не нужны народу?» можно увидеть на выставке «Собираем, храним, изучаем»

Эти листовки имеют довольно интересную судьбу. Будучи изданными в Ростове, они каким-то образом попадают в Екатеринбург. На одном из них стоит овальный штамп екатеринбургского книжного магазина В.Ф. Куреньщикова.

Б.Д. Удинцев, племянник Д.Н. Мамина-Сибиряка, оставил воспоминания, из которых известно, что в магазине Куреньщикова можно было приобрести нелегальную литературу, которую активно предлагала учащимся сотрудница магазина – Клавдия Новгородцева, будущая жена Якова Свердлова. Но листовки «Донской речи» были подцензурны и могли продаваться открыто.

По своему содержанию листовки носят политико-просветительский и, косвенно, агитационный характер. Причём для листовок за авторством С.Я. Цейтлина характерен социал-демократический, марксистский уклон, что выражается в освещении политических вопросов в их прямой взаимосвязи с проблемой социального (экономического и сословного) неравенства, хотя и без прямого упоминания классовой борьбы. В свою очередь, в листовках, написанных В. Алексеевым, политические проблемы подаются идеалистически, и сам автор явно стоит на либеральных, буржуазно-демократических позициях.

Общим для всех листовок этой серии является ориентация на широкого читателя, неискушённого в политике, стремление подготовить его к роли субъекта.

В дальнейшем непростая судьба ожидала не только эти листовки, но и их издателя – Н.Е. Парамонова. Тогда, в 1905 году, он был настроен революционно, но когда в 1917 году буржуазно-демократическая революция перерастает в пролетарскую, его пути с революцией расходятся. Классовые интересы берут верх над прежними убеждениями (или, во всяком случае, увлечениями), и в годы Гражданской войны Н.Е. Парамонов активно сотрудничает с белыми. Остаток жизни он прожил в эмиграции.

При изучении событий 120-летней давности важны не только подлинники непосредственно революционного периода, но и предметы, отражающие последующую репрезентацию событий Первой русской революции, историческую память о них.

На протяжении практически всей советской эпохи история революционного движения была, пожалуй, одной из наиболее популярных исследовательских тем в науке, историческая память о революционной борьбе пролетариата была частью советской идентичности, поскольку само советское общество являлось прямым следствием этой борьбы.

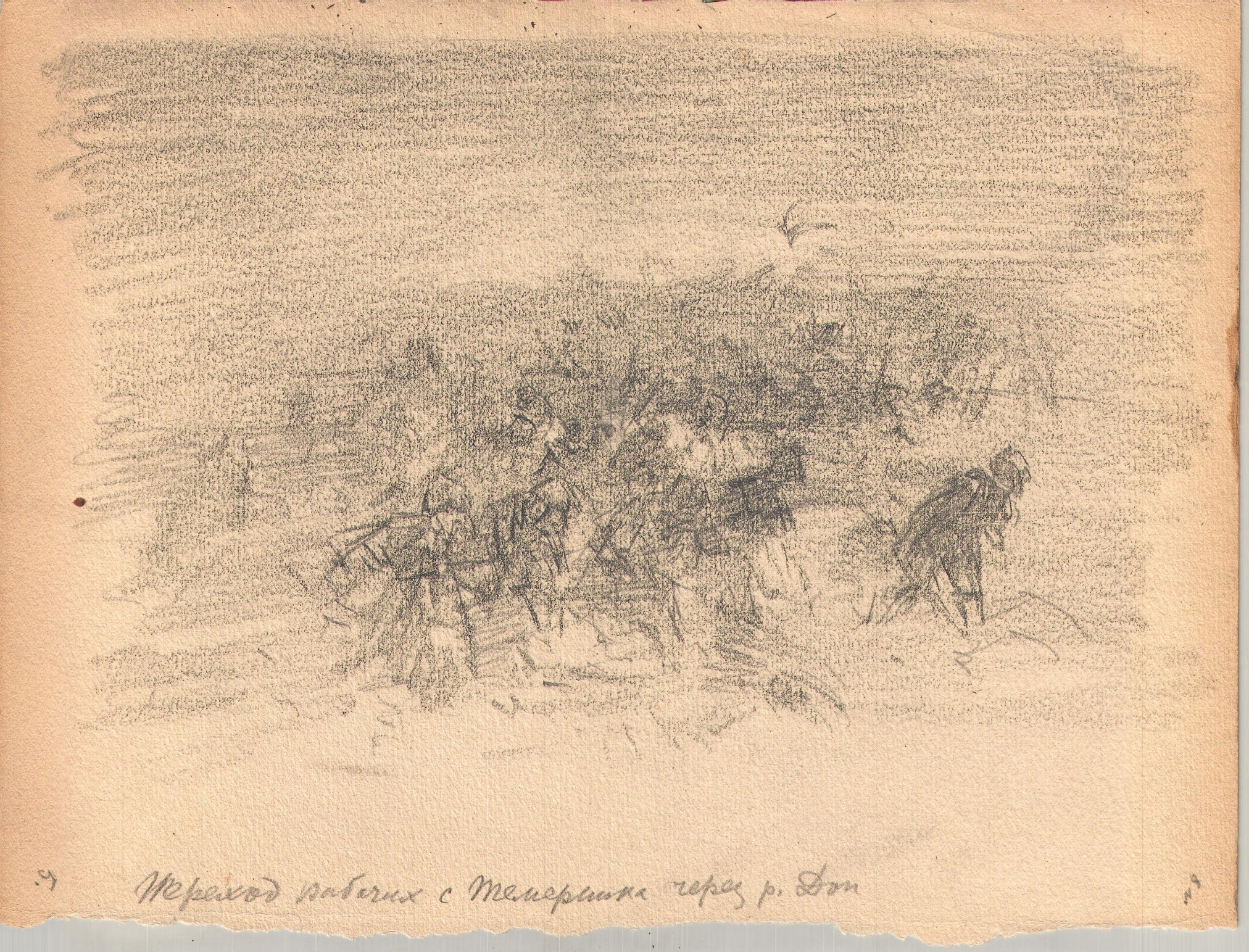

События 1905 года нашли отражение в изобразительном искусстве. В наших фондах хранится эскиз Митрофана Борисовича Грекова – выдающегося баталиста раннего соцреализма – «Переход рабочих с Темерника через р. Дон» (5).

Рисунок посвящён эпизоду периода вооружённого противостояния восставших рабочих и правительственных войск в Ростове-на-Дону в декабре 1905 года. Затемерницкое поселение, в просторечии – Темерник, – окраина с преимущественно рабочим населением, территория нынешнего Ленгородка. В ходе восстания рабочие удерживали этот район, затем было решено его оставить и соединиться с товарищами с завода «Аксай» в Нахичевани. Из Темерника в Нахичевань рабочие ночью без потерь перешли по замёрзшему Дону. Они планировали продолжать боевые действия, однако под утро при невыясненных обстоятельствах произошёл взрыв в столовой завода «Аксай», где они разместили свой арсенал, что лишило их возможности к дальнейшему сопротивлению.

Помимо выше обозначенных предметов, в фондах музея краеведения хранится ряд уникальных материалов, связанных с другими этапами истории революционного движения и их репрезентацией в более поздние периоды.