10 ноября в Российской Федерации отмечается День сотрудника органов внутренних дел РФ. Праздник был установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 сентября 1962 года как День милиции. Современное название праздник получил в 2011 году.

Своими историческими корнями праздник уходит в глубину веков, правоохранительные органы как один из ключевых государственных институтов появилась в России в первой четверти XVIII века. Оформление столичной полиции начинается с 1715 г., с момента учреждения Полицмейстерской канцелярии, штат которой формировался за счет офицеров, унтер-офицеров и солдат армейских частей, расквартированных в Санкт-Петербурге. Однако днем рождения штатной полиции Санкт-Петербурга принято считать 27 мая 1718 г., когда Петр I утвердил «Пункты, данные генерал полицмейстеру» и был назначен первый генерал-полицмейстер северной столицы. Им стал генерал-адъютант императора Антон Мануйлович Девиер.

С этого момента началось официальное оформление российской полиции. С ростом городов и увеличением посадского населения органам общего управления и ратушам, на которые возлагались полицейские обязанности, становилось все труднее бороться с растущей преступностью и неповиновением городского населения. В периферийных городах оставались нерешенными и другие вопросы, которыми в столицах занимались полицмейстерские канцелярии. Попытки создать регулярную полицию в городах, начатые Петром I, осуществились в 1730-е гг. Императорской резолюцией 23 апреля 1733 г. создавались полицмейстерские конторы в 23 городах: 10 губернских, 11 провинциальных и 2 уездных.

Новым этапом развития правоохранительных органов стало учреждение в начале XIX века министерства внутренних дел. Оно было образовано 8 сентября 1802 года. После его создания вся полиция была переведена в его ведение. Структура МВД и направления его деятельности постоянно изменялись, уточнялись, неизменным было одно: этот орган, с одной стороны, занимался благоустроительными делами, а с другой – зорко следил за состоянием благонадежности в стране, порядка и преступности.

В нем первоначально было образовано четыре основных структурных подразделения, так называемых экспедиций. Управление полицией находилось в компетенции второй экспедиции. Она называлась «Экспедиция спокойствия и благочиния».

В 1860–70-е гг. в России были проведены крупнейшие реформы, коснувшиеся практически всех сторон государственной жизни. 25 декабря 1862 г. приняты «Временные правила об устройстве полиции в городах и уездах губерний». Уездное полицейское управление составляли уездный исправник, помощник исправника, общее присутствие уездного полицейского управления. Городское полицейское управление составляли полицмейстер, помощник полицмейстера, общее присутствие городского полицейского управления. В состав общего присутствия входили еще два депутата от городского общества.

Крупнейшая реформа полиции была проведена в России 6 августа 1880 г., когда III отделение Собственной Его Императорского Величества Канцелярии было упразднено, и управление всей полицией империи было сосредоточено в МВД. Причиной реформы был глубокий правительственный кризис, вызванный волной революционного террора. Следует отметить, что в целом полицейская реформа 60-х гг. ХIХ в. носила незавершенный характер. Не были проведены коренные преобразования полиции, лишь внесены определенные изменения в ее систему, структуру и компетенцию, несколько приспособившие органы к более сложным условиям властвования. «Временные правила» 1862 г. стали практически основным нормативным актом, регулирующим организацию и деятельность полиции вплоть до февраля 1917 года.

В конце XIX – начале XX века в стране все более обострялись социально-политические, социально-экономические противоречия, которые вели страну к революции. Изменялась и организация полиции. Например, была создана специальная фабрично-заводская полиция (1 февраля 1899 г.), в 1903 г. – отряды полицейской стражи сельской местности.

Главными направлениями работы полиции была организация политического и уголовного сыска. В начале ХХ века была введена система регистрации, основанная на дактилоскопии. Для этой цели было создано Центральное регистрационное бюро, где была создана специальная система для розыска и опознания преступников. В ее основе лежала опросная карта, содержащая 120 вопросов. Однако данная система была сложной, поэтому ей на смену пришла новая квалификация по родам преступных занятий. Она включала в себя 30 категорий преступников («медвежатники», «домушники», «городушники», «малинщики» и прочие).

Революционные и политические потрясения начала ХХ века привели к крушению государственной власти в 1917 году. Эти же события привели и к ликвидации полицейского аппарата. В Петрограде и Москве восставшие, подавив сопротивление полиции и жандармерии, захватили здания охранных отделений, разгромили и подожгли их. 6 марта 1917 года Временное правительство издало циркуляр о ликвидации корпуса жандармов, а 11 марта – постановление об упразднении Департамента полиции. Была провозглашена замена полиции «народной милицией с выборным начальством, подчиненным органам местного самоуправления». Правовые ос новы организации и деятельности народной милиции определялись правительственным постановлением «Об учреждении милиции» от 17 апреля 1917 года.

Уже после октябрьского переворота появилось постановление Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) «О рабочей милиции». Это постановление предоставляло местным органам власти полную свободу в организации аппарата милиции, поэтому появилось большое разнообразие организационных форм охраны, при реализации которой признавался приоритет революционной целесообразности над принципом законности.

12 октября 1918 г. НКВД и Народный комиссариат юстиции (НКЮ) РСФСР приняли постановление, согласно которому «…издаётся настоящая Инструкция по постановке дела охраны революционного порядка советской милицией». Она закрепляла правовые основы функционирования милиции как штатного государственного органа охраны общественного порядка. Прямое за крепление классового характера милиции нашло отражение в ее названии – «рабоче-крестьянская» – и ее основных задачах.

После окончания гражданской войны в России (1917-1922) развитие советской милиции продолжает развиваться поступательно. Уже в 1922 году были объединены органы государственной безопасности и органы внутренних дел. Причины реорганизации ВЧК в конце 1921 – начале 1922 года советская власть объясняла новой обстановкой, сложившейся в стране с окончанием гражданской войны и переходом к НЭПу.

В годы НЭПа возрос объем работы уголовного розыска. Чтобы улучшить его деятельность, была предпринята попытка усилить централистские начала в руководстве уголовным розыском. 10 апреля 1922 г. приказом НКВД уголовный розыск выделился из милиции в самостоятельную службу. Создается Главное управление уголовного розыска (ГУУР) НКВД РСФСР, с подчинением непосредственно наркому внутренних дел.

Тридцатые годы двадцатого столетия были одним из самых сложных и противоречивых периодов развития отечественной государственности. При анализе деятельности органов внутренних дел в 1930-е гг. необходимо обратить внимание на место, которое они занимали в системе органов государственной власти России, на изменение их ведомственной принадлежности, на отдельные периоды централизации и децентрализации управления подразделениями органов внутренних дел и их причины. Организационная неустойчивость, характерная для центральных аппаратов НКВД во второй половине 1920-х гг., соединение в них некоторых не близких по своему содержанию направлений работы, а также недостаточно высокие показатели в деятельности многих подчиненных органов повлияли на решение о ликвидации этих наркоматов. Постановлением ЦИК и СНК СССР от 15 декабря 1930 г. «О ликвидации народных комиссариатов внутренних дел союзных и автономных республик» милиция, уголовный розыск и административный надзор передавались в ведение СНК республик, при которых создавались Управления милиции и уголовного розыска.

В эти годы продолжается перестройка структур органов внутренних дел. Структура ГУ РКМ, последовательно усложняясь на протяжении предвоенного десятилетия, к началу 1941 г. состояла из отдела уголовного розыска, отдела БХСС, отдела наружной службы, политического отдела, паспортного отдела, отдела ГАИ, отдела железнодорожной милиции, отдела местной противовоздушной обороны, научно-технического отдела и отдела по борьбе с бандитизмом. В феврале 1941 г. произошло разделение НКВД СССР на НКВД и НКГБ СССР.

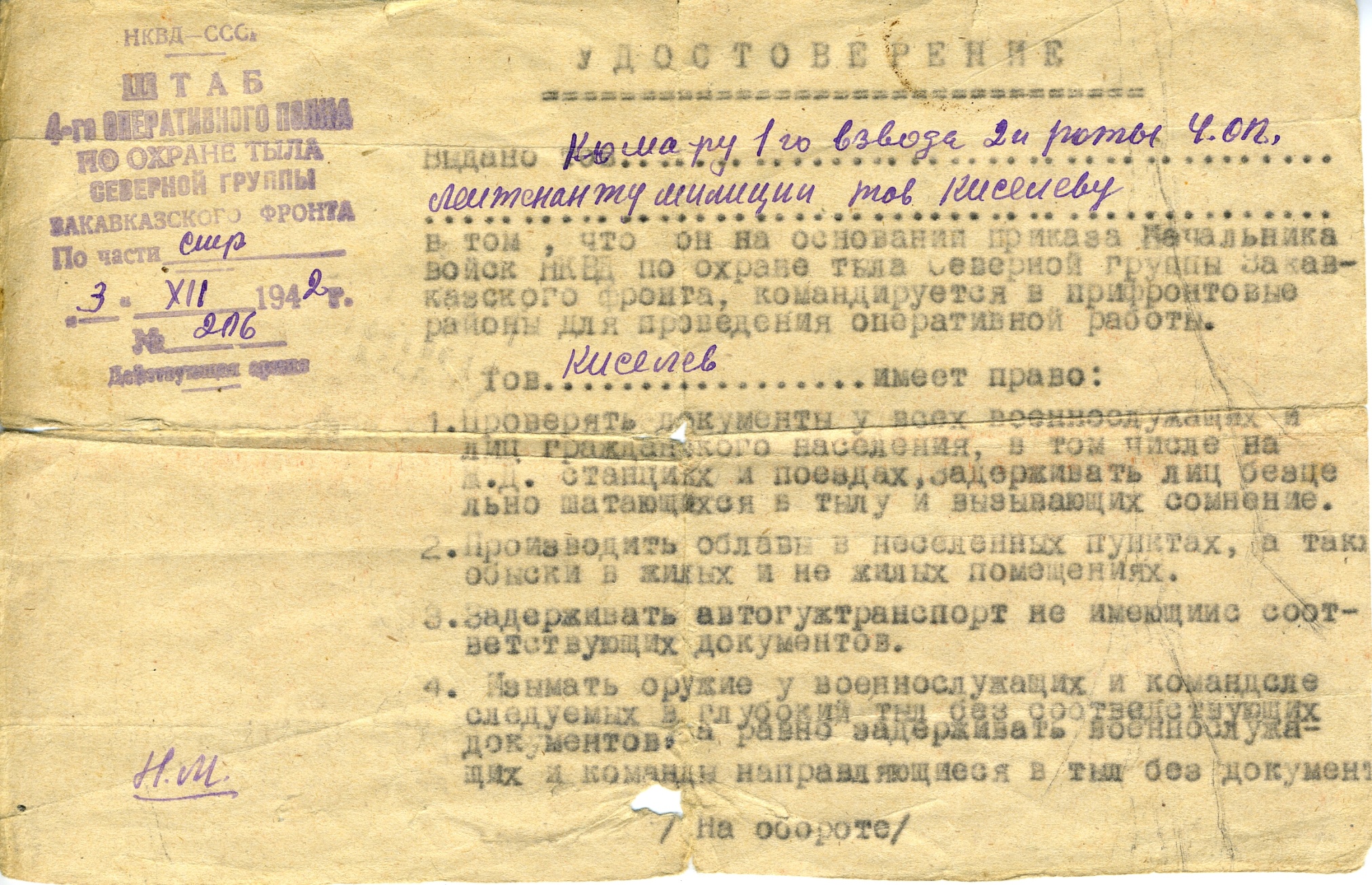

В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) на советскую милицию были возложены особые задачи. Основополагающим документом, регламентирующим деятельность органов внутренних дел в условиях войны, явилось постановление СНК СССР от 24 июня 1941 г. «Об охране предприятий и учреждений и создании истребительных батальонов», в соответствии с которым усиливался режим охраны объектов в районах, находящихся на военном положении, создавались истребительные батальоны для борьбы с вражескими диверсантами.

18 августа 1945 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР за успешное выполнение заданий правительства в деле охраны общественного порядка в стране в годы войны 858 работников милиции были награждены орденами и медалями СССР. Всего же за годы Великой Отечественной войны несколько тысяч сотрудников милиции были удостоены высоких государственных наград. Таким образом, в дни суровых испытаний милиция провела огромную работу по перестройке своей деятельности на военный лад, приняла необходимые меры по укреплению общественного порядка и борьбе с преступностью.

Борьба с преступностью в первое послевоенное десятилетие значительно осложнилась массовой миграцией населения: возвращались на родину эвакуированные, демобилизованные, репатрианты. После окончания Великой Отечественной войны милиции пришлось действовать в сложных условиях. Источником роста уровня преступности были, с одной стороны, невероятно тяжелые материальные условия жизни населения. Произошел всплеск уголовного бандитизма. В этот период происходили неоднократные крупномасштабные амнистии – особенно массовые в 1945 и 1953 гг. А с другой стороны, в органах милиции был большой (от 7 до 50 %) недокомплект сотрудников из-за значительных потерь на фронтах войны и плохого финансирования.

5 марта 1953 г. скончался И. В. Сталин. 6 марта на совместном заседании пленума ЦК КПСС, Совета Министров СССР, Президиума Верховного Совета СССР принято решение об объединении МГБ СССР и МВД СССР в одно Министерство – МВД СССР. 15 марта 1953 г. в четвертый раз за советскую историю МГБ и МВД объединяются в одно – Министерство внутренних дел СССР, а министром внутренних дел и заместителем председателя Совета Министров СССР становится Л. П. Берия.

Вскоре после этих событий МГБ и МВД были вновь разделены. В 1950-1960-е годы предпринимались шаги по улучшению работы милиции, но реальные изменения обозначились со второй половины 1960-х гг. С этого времени начинается интенсивный поиск новых организационных форм охраны порядка и борьбы с преступностью, обновляется нормативно-правовая база строительства и деятельности милиции. Вот некоторые из них: в феврале 1969 г. вместо Главного управления милиции МВД СССР был образован ряд самостоятельных структурных подразделений (ГУУР, УБХСС, УГАИ и др.) В целях совершенствования аналитической, плановой, контрольной деятельности в 1971–1972 гг. организационно-инспекторские управления в составе УВД – МВД различного уровня были преобразованы в штабы.

В 1970-е гг. продолжала совершенствоваться структура милиции. В 1973 г. Постановлением Совета Министров СССР по введенному новому «Положению о советской милиции» она определялась как составная часть системы МВД. Руководство всеми ее службами возлагалось на Министерство внутренних дел. Определялись задачи милиции, правовые основы деятельности, порядок взаимодействия с трудящимися, добровольными народными дружинами, обязанности и права по охране и укреплению общественного порядка.

В первой половине 1980-х гг. существенных изменений в структуре милиции не произошло. Новое руководство МВД СССР укрепляло свои позиции в основном за счет кадровых изменений. Основное внимание милиции направлялось на охрану социалистической собственности, социалистической законности, и только на последнем месте стояла задача охраны безопасности человека. Если рассматривать основные направления деятельности милиции в этот период, нужно отметить, что в конце 1970-х – начале 1980-х гг. борьба с хозяйственными преступлениями, спекуляцией практически начинает занимать первое место в деятельности милиции. С 1983 г. милиция, выполняя правительственный заказ, сосредоточила свои усилия на борьбе с торговой мафией. В целом в период с 1971 по 1985 г. произошел резкий рост преступности – в 2,3 раза. Повсеместно возникла перегрузка сотрудников уголовного розыска. Со второй половины 70-х гг. возникла необходимость в узкой специализации работников. Увольнение в начале 1980-х гг. десятков первоклассных специалистов не замедлило сказаться на качестве работы уголовного розыска.

К началу 1990-х гг. все острее ощущалась неразвитость правового обеспечения деятельности ОВД, необходимость перехода на республиканскую модель их функционирования, юридического закрепления назревшей перестройки ОВД. Организационно-правовая модель аппарата охраны общественного порядка и борьбы с преступностью несла на себе печать административно-командной системы руководства обществом и не отвечала задачам строительства российской правовой государственности.

В переходный период милиция в своей деятельности столкнулась с серьезными проблемами. В целом во второй половине 1980-х – начале 1990-х гг. усилилась дестабилизация кадров милиции. Примечательно, что в основе ее лежала опять-таки несвоевременность шагов по улучшению материально-бытовых условий жизнедеятельности сотрудников милиции, их правовой и социальной защиты. Криминогенная остановка в стране осложнялась, отмечался рост организованной преступности. 14 июня 1994 г. Президентом России издан Указ № 1226 «О неотложных мерах по защите населения от бандитизма и иных проявлений организованной преступности».

В 1997 г. уголовно-исполнительная система МВД России с входящими в ее состав центральными и территориальными подразделениями и имуществом была передана в Министерство юстиции Российской Федерации. Таким образом, МВД РФ было освобождено от функции обеспечения законодательства Российской Федерации по вопросам исполнения уголовного наказания. 7 декабря 2000 г. Правительство Российской Федерации принимает решение о новой структурной перестройке МВД России.

Новым этапом реформы стала еще одна инициатива Президента России, предложившего вернуться к традиционному названию профессиональной правоохранительной структуры и переименовать российскую милицию в полицию. Принятие Закона РФ «О полиции» в 2011 г. стало новой вехой в истории российских органов внутренних дел и обеспечило дальнейшее поступательное движение российских правоохранительных органов по пути модернизации.

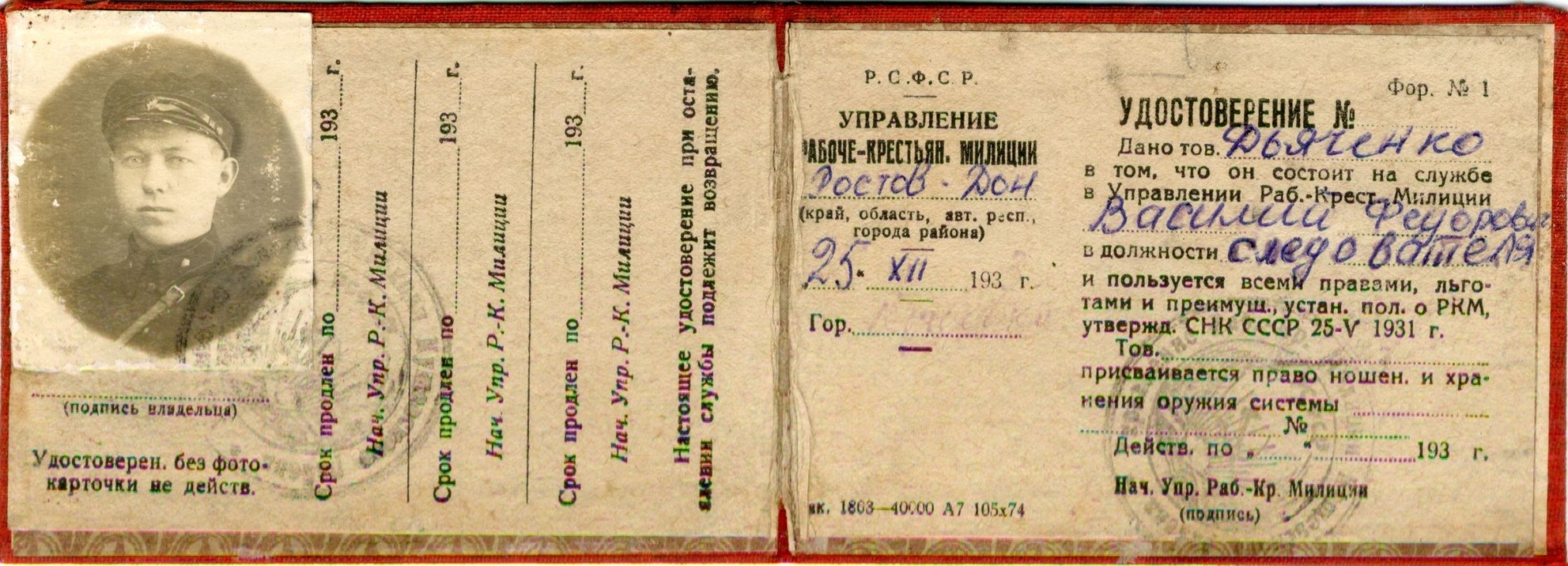

В фондах Ростовского областного музея краеведения находятся материалы, связанные с длительным историческим периодом российских и советских правоохранительных органов. В частности в фондах музея находятся персональные фонды сотрудников милиции и полиции различных исторических периодов. Среди них персональный комплекс материалов ветерана ростовской милиции Киселева Г.А., работавшего в правоохранительных органах в 1924-1955 гг.; фотографии и документы сержанта ростовской милиции Кийко Л.Н., раненного ножом в сердце на территории СЖМ при задержании опасного преступника, а также другие материалы сотрудников правоохранительных органов.